白石大使の活動報告コメント「時空を超えた日本と西洋の共鳴に感動」

令和4年2月4日

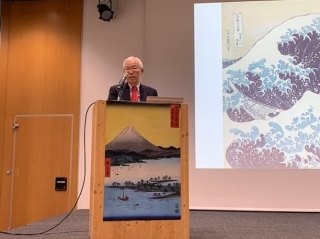

1月28日夕,ツーク美術館(ツーク市)で行われた展覧会の開会式に参加しました。この展覧会は特別展として企画されたもので,日本文化が近代から現代に至る西洋の芸術に与えた影響を,幅広く捉えようとした試みです。

テーマはドイツ語で「ALLES UND NICHTS---Japan und die moderne Kunst bis heute 」。日本語では「全と無―日本と近現代美術」と訳せるでしょうか。なかなか哲学的なネーミングですが,正直なところ,なかなか一言では表せない展覧会になっています。

自前の所蔵品に加え,ザンクト・ガレン歴史民俗博物館所蔵の美術品も借り受けての,多様な展示品が魅力です。例えばニシキゴイを写したビデオ映像,青色の液体がビニール製のケースの中を揺れ動く造形,着物の帯をイメージした黒色のショール、木で造った橋の建築モデル,根付けなど、多彩な作品が混然一体となって独特の雰囲気を持つ空間を作っています。

キーワードは「日本」。日本の絵画,彫刻,手工芸品,織物,建築,写真などから刺激を受けた西洋の芸術家が、独自の解釈と感性で創造した作品の息づかいを看取することが,この展覧会の面白さかも知れません。

江戸時代の浮世絵がその大胆な構図と色彩,省略とデフォルメの画法で西洋の画家を魅了したのはよく知られていますが,浮世絵師は西洋から遠近法を学び,それを浮世絵の画法に取り込みました。こうした双方向の触れあいと刺激が,遠く離れた東洋と西洋

の間で響き合ったことをそれぞれの次元の異なる作品からうかがい知ることができます。

特に,西洋の美術家を驚かせたのが,日本美術の持つ「余白」の魅力です。キャンバスにめいっぱい具象を描くのではなく,余白と言うには大きすぎる、描かれない白地を残すことで、見る人の想像力をかき立てる手法です。これは,水墨画の得意とするところですが,その要素が日本美術の中に意識的にあるいは無意識的に埋めこまれて、「無」の中の「有」、見えない「時空」を越えた「存在」を感じさせたのではないか,と私は思います。

だから,「全」か「無」かの二者択一ではなく「全」と「無」の共存が日本の美術の本質として西洋の芸術家に理解され,それがまた日本にも影響を与える。このような洋の東西,近代と現代,という時空を越えた響き合いがわかるように思います。

開会式の前後に会場を一巡して展示品を鑑賞したのですが,とても一言では表せない複雑な印象を持ちました。不可解で不思議かつ曖昧な,日本のつかみ所の無い、しかし抗しがたい魅力。これが西洋人の感じ方なのかな,と自問自答した次第です。

テーマはドイツ語で「ALLES UND NICHTS---Japan und die moderne Kunst bis heute 」。日本語では「全と無―日本と近現代美術」と訳せるでしょうか。なかなか哲学的なネーミングですが,正直なところ,なかなか一言では表せない展覧会になっています。

自前の所蔵品に加え,ザンクト・ガレン歴史民俗博物館所蔵の美術品も借り受けての,多様な展示品が魅力です。例えばニシキゴイを写したビデオ映像,青色の液体がビニール製のケースの中を揺れ動く造形,着物の帯をイメージした黒色のショール、木で造った橋の建築モデル,根付けなど、多彩な作品が混然一体となって独特の雰囲気を持つ空間を作っています。

キーワードは「日本」。日本の絵画,彫刻,手工芸品,織物,建築,写真などから刺激を受けた西洋の芸術家が、独自の解釈と感性で創造した作品の息づかいを看取することが,この展覧会の面白さかも知れません。

江戸時代の浮世絵がその大胆な構図と色彩,省略とデフォルメの画法で西洋の画家を魅了したのはよく知られていますが,浮世絵師は西洋から遠近法を学び,それを浮世絵の画法に取り込みました。こうした双方向の触れあいと刺激が,遠く離れた東洋と西洋

の間で響き合ったことをそれぞれの次元の異なる作品からうかがい知ることができます。

特に,西洋の美術家を驚かせたのが,日本美術の持つ「余白」の魅力です。キャンバスにめいっぱい具象を描くのではなく,余白と言うには大きすぎる、描かれない白地を残すことで、見る人の想像力をかき立てる手法です。これは,水墨画の得意とするところですが,その要素が日本美術の中に意識的にあるいは無意識的に埋めこまれて、「無」の中の「有」、見えない「時空」を越えた「存在」を感じさせたのではないか,と私は思います。

だから,「全」か「無」かの二者択一ではなく「全」と「無」の共存が日本の美術の本質として西洋の芸術家に理解され,それがまた日本にも影響を与える。このような洋の東西,近代と現代,という時空を越えた響き合いがわかるように思います。

開会式の前後に会場を一巡して展示品を鑑賞したのですが,とても一言では表せない複雑な印象を持ちました。不可解で不思議かつ曖昧な,日本のつかみ所の無い、しかし抗しがたい魅力。これが西洋人の感じ方なのかな,と自問自答した次第です。