白石大使の活動報告コメント「英語クラスのレベルの高さに驚く」

令和4年3月18日

3月8日午後、ベルン近郊の高校(中等教育後期)を訪ね、英語教育の現場を視察しました。多言語国家(独、仏、伊とロマンシュ語の4言語が公用語)であるスイスの外国語教育の一端を、英語の授業を通じて覗いてみたい、という関心からです。

4つの言語がスイスでは公用語ですから、例えばドイツ語を母語とする人にとって他の3語を「外国語」と表記するのは正確ではありませんね。母語に対して非母語とすべきかも知れませんが、便宜的に外国語と呼ぶことにします。

ドイツ語圏では、学校で最初に学ぶ第1外国語はフランス語、反対にフランス語圏ではドイツ語で、第2外国語して英語が取り上げられるというのが一般的ですが、カントン(州)によってはやり方が違うところもあるようです。

ドイツ語圏の商業都市・チューリッヒでは、母語のドイツ語に続く第1外国語として英語を勉強し、その次にフランス語を習うという順序と聞きました。チューリッヒはフランス語圏の主要都市・ジュネーブから離れており、フランス語を日常的に話す環境にはないという事情からでしょうか。

最近では、英語の方がより実用的という理由で第1外国語に英語を教える学校が増えているそうです。ドイツ語圏とフランス語圏の出身のスイス人が話をするときに英語を選ぶケースがあると聞きました。言語学的に見て、独仏両語の違いに比べ独英、仏英の関係が近いので独仏語の話者も英語の方が使いやすいから、と解説する人がいます。その当否はわかりませんが、納得できるようにも思います。

英語がビジネスの共通語として世界的に定着しつつあるのは否定できません。外国語を学ぶならまず英語、というのがトレンドですね。しかし、スイスという国のあり方からすれば、母語とは別に他言語を習得することが国民の相互理解を深め、一体感を強める上で必須でしょう。ドイツ語圏ならフランス語、イタリア語、フランス語圏ならドイツ語、イタリア語です。ロマンシュ語も学ぶに越したことはありませんが、ごく少数の人々しか使用していない現実を考えると、公用語ではないが、汎用性の高い英語を勉強したいということになります。

スイス軍の中でも共通語として英語を使う傾向があると聞きました。お互いに、得意でないフランス語やドイツ語を使うよりは、英語の方が不公平にならず、また誤解を防げるからと考える人が少なからずいるせいでしょうか。

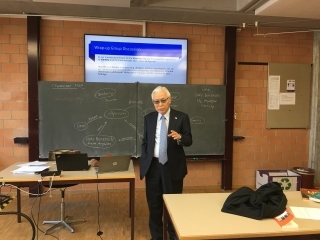

話が横道にそれてしまいましたが、英語の実用性が高まるにつれ、教育現場での英語学習に熱が入るのは当然です。視察に訪れたのは、英語を勉強してから6-7年になる、かなり上級者のクラスで、年齢的には17-18歳の生徒たち21人が授業を受けていました。

事前に副校長のリュティ先生から上述のような説明を聞いた上で参観させていただきました。担任はコベル先生でスイス人ですが、英語を母国語とする国の出身者と思えるほど、完璧な英語で授業を展開していました。

この日はイギリスの作家オスカー・ワイルドの戯曲「まじめが肝心(The Importance of Being Earnest)」を題材に、先生が投げかけた質問への回答を発表する、という進め方でした。少人数のグループに分かれ、それぞれのメンバーが発言していくという展開ですが、英語で意見を発表し、先生が更に質問するという方式で、活発なやりとりが続きました。

日本の高校で現在どのような英語授業が行われているのか具体的な知識はありませんが、私の高校時代を思い返してみても、残念ながらこのレベルには達していないのではないか、と思います。

この学校では英語の授業は週3回、1時限45分間だそうです。レベルの高い生徒のための授業とは言え、日本の大学生か、それ以上の実力だと感心した次第です。先生と生徒との間で行われた双方向的かつ実践的な質疑応答の展開が魅力的で、英語教育の質の高さを実感しました。(3月17日記)

4つの言語がスイスでは公用語ですから、例えばドイツ語を母語とする人にとって他の3語を「外国語」と表記するのは正確ではありませんね。母語に対して非母語とすべきかも知れませんが、便宜的に外国語と呼ぶことにします。

ドイツ語圏では、学校で最初に学ぶ第1外国語はフランス語、反対にフランス語圏ではドイツ語で、第2外国語して英語が取り上げられるというのが一般的ですが、カントン(州)によってはやり方が違うところもあるようです。

ドイツ語圏の商業都市・チューリッヒでは、母語のドイツ語に続く第1外国語として英語を勉強し、その次にフランス語を習うという順序と聞きました。チューリッヒはフランス語圏の主要都市・ジュネーブから離れており、フランス語を日常的に話す環境にはないという事情からでしょうか。

最近では、英語の方がより実用的という理由で第1外国語に英語を教える学校が増えているそうです。ドイツ語圏とフランス語圏の出身のスイス人が話をするときに英語を選ぶケースがあると聞きました。言語学的に見て、独仏両語の違いに比べ独英、仏英の関係が近いので独仏語の話者も英語の方が使いやすいから、と解説する人がいます。その当否はわかりませんが、納得できるようにも思います。

英語がビジネスの共通語として世界的に定着しつつあるのは否定できません。外国語を学ぶならまず英語、というのがトレンドですね。しかし、スイスという国のあり方からすれば、母語とは別に他言語を習得することが国民の相互理解を深め、一体感を強める上で必須でしょう。ドイツ語圏ならフランス語、イタリア語、フランス語圏ならドイツ語、イタリア語です。ロマンシュ語も学ぶに越したことはありませんが、ごく少数の人々しか使用していない現実を考えると、公用語ではないが、汎用性の高い英語を勉強したいということになります。

スイス軍の中でも共通語として英語を使う傾向があると聞きました。お互いに、得意でないフランス語やドイツ語を使うよりは、英語の方が不公平にならず、また誤解を防げるからと考える人が少なからずいるせいでしょうか。

話が横道にそれてしまいましたが、英語の実用性が高まるにつれ、教育現場での英語学習に熱が入るのは当然です。視察に訪れたのは、英語を勉強してから6-7年になる、かなり上級者のクラスで、年齢的には17-18歳の生徒たち21人が授業を受けていました。

事前に副校長のリュティ先生から上述のような説明を聞いた上で参観させていただきました。担任はコベル先生でスイス人ですが、英語を母国語とする国の出身者と思えるほど、完璧な英語で授業を展開していました。

この日はイギリスの作家オスカー・ワイルドの戯曲「まじめが肝心(The Importance of Being Earnest)」を題材に、先生が投げかけた質問への回答を発表する、という進め方でした。少人数のグループに分かれ、それぞれのメンバーが発言していくという展開ですが、英語で意見を発表し、先生が更に質問するという方式で、活発なやりとりが続きました。

日本の高校で現在どのような英語授業が行われているのか具体的な知識はありませんが、私の高校時代を思い返してみても、残念ながらこのレベルには達していないのではないか、と思います。

この学校では英語の授業は週3回、1時限45分間だそうです。レベルの高い生徒のための授業とは言え、日本の大学生か、それ以上の実力だと感心した次第です。先生と生徒との間で行われた双方向的かつ実践的な質疑応答の展開が魅力的で、英語教育の質の高さを実感しました。(3月17日記)